Akanier, und was diese so getan haben...

Die Askanier sind ein deutsches Uradelsgeschlecht, das seit dem 11. Jahrhundert historisch nachweisbar ist und dem eine besondere Bedeutung für die Landesgeschichte der heutigen deutschen Länder Niedersachsen, Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt zukommt. Das Geschlecht wird alternativ auch als Haus Anhalt bezeichnet, da es seit der Neuzeit ausschließlich von Vertretern des anhaltischen Zweigs repräsentiert wird. Aufgrund der Novemberrevolution im Jahr 1918 erklärten die Askanier ihren Thronverzicht im Herzogtum Anhalt. Derzeitiges Familienoberhaupt ist Eduard Prinz von Anhalt.

Inhaltsverzeichnis

- 1Namensherkunft

- 2Frühe Geschichte

- 3Familienzweige nach Albrecht dem Bären

- 4Mark Brandenburg

- 5Stammesherzogtum Sachsen

- 6Linie Sachsen-Wittenberg

- 7Linie Sachsen-Lauenburg

- 8Weimar-Orlamünde

- 9Anhalt-Aschersleben

- 10Fürstentum Anhalt-Bernburg

- 11Fürstentum Anhalt-Köthen

- 12Fürstentum Anhalt-Dessau

- 13Fürstentum Anhalt-Zerbst

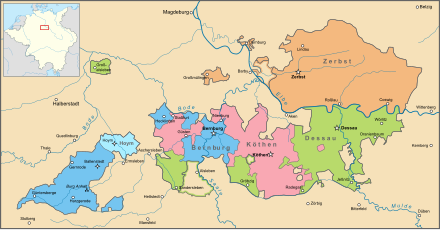

- 14Herzogtum Anhalt

- 15Katharina die Große

- 16Das Haus Anhalt seit dem Ende der Monarchie

- 17Wappen

- 18Bauwerke der Askanier

- 19Bekannte Familienmitglieder

- 20Regentenaufzählungen

- 21Senioren und Chefs

- 22Askanische Äbtissinnen

- 23Siehe auch

- 24Literatur

- 25Weblinks

- 26Einzelnachweise

Namensherkunft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Name Askanier war eine seit dem 14. Jahrhundert gebräuchliche Bezeichnung für die Grafen von Aschersleben. Er leitete sich von Askaria, der lateinischen Bezeichnung für Aschersleben ab, und wurde später zu Ascania leicht verändert, möglicherweise in Anlehnung an den griechischen mythischen Askanios (Ascanius).

Graf Heinrich I. von Anhalt, ein Enkel Albrechts des Bären, verwendete in einer im Jahr 1213 ausgestellten Urkunde erstmals die Variante comes Ascharie.[1] Fürst Bernhard III. von Anhalt war 1320 der erste, der sich als comes Ascanie bezeichnete.[2] Die Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts verwendete die Bezeichnung dann für alle Angehörigen der Familie der Grafen von Ballenstedt und Aschersleben seit dem 11. Jahrhundert.

Frühe Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ballenstedt, Aschersleben und schließlich die Burg Anhalt bildeten die drei wichtigsten Stammburgen der Familie im alten Schwabengau, um die sich im Verlauf der Jahrhunderte das Fürstentum Anhalt herausbildete, deren Inhaber sich wechselweise „Graf von Anhalt“ oder „Graf von Aschersleben“ titulierten. Auch die Markgrafen von Brandenburg bis zu ihrem Aussterben im männlichen Stamm 1320 werden in der Geschichtsschreibung als Askanier bezeichnet.

Seit dem 16. Jahrhundert bemühten sich Haushistoriker der Anhaltiner und Sachsen-Lauenburger Familienzweige die Abkunft ihrer Dienstherren von Askanius, dem Sohn des trojanischen Helden Aeneas, oder gar vom biblischen Aschkenas, dem Urenkel Noachs, herzuleiten. Den Anfang machte 1519 der „Panegiricus Genealogiarum illustrium Principum Dominorum in Anhalt“ des Ballenstädtener Mönchs Heinrich Basse.

Der erste in zeitgenössischen Urkunden auftretende Vertreter der Askanier war Graf Esico (comitatu Esiconis bedeutet in der Grafschaft des Esico), der in einem auf der Pfalz Tilleda ausgestellten Diplom Kaiser Konrads II. vom 26. Oktober 1036 erwähnt wird.[3] Seine Sippe war im ostsächsischen Schwabengau ansässig, weshalb sie im Sachsenspiegel dem dort angesiedelten suebischen Uradel zugerechnet wird. Beim Schwabengau handelte es sich um eine östlich von Quedlinburg gelegene Gaugrafschaft. Die wichtigste Quelle zur Genealogie der frühen Askanier ist die Chronik des Annalista Saxo, der diese in der Mitte des 12. Jahrhunderts schrieb.

Demnach war Esico mütterlicherseits ein Enkel des Markgrafen Hodo († 993) und erbte nach dem Tod seines Onkels Siegfried († um 1030) mehrere Allodialgüter im Schwaben- und Serimuntgau.[4] Der Name von Esicos Vater ist unbekannt, erst in wesentlich später verfassten Genealogien wurde ihm der Name Adalbert (I.) beigegeben, weil der um das Jahr 1080 ermordete Graf Adalbert (II.) vom sächsischen Annalisten als Sohn des Esico genannt wird.[5] Der sächsische Annalist bezeichnete sowohl Esico als auch die später lebenden Adalbert (II.) und Otto den Reichen als „Grafen von Ballenstedt“, jedoch ist dieser Titel erst für Otto (Ottoni comiti de Ballenstide) auch zeitgenössisch verbürgt.[6] Auf dem heutigen Schlossberg von Ballenstedt ließ Esico das Kollegiatstift St. Pancratius und Abundus errichten, das 1046 im Beisein von König Heinrich III. geweiht wurde.

Adalbert (II.) hatte zwei Söhne, Otto der Reiche und Siegfried, von denen ersterer wiederum der Vater von Albrecht dem Bären war. Bei Otto dem Reichen findet sich in den Quellen erstmals der Zuname „von Ballenstedt“ (1106). Er war im Jahr 1112 für eine kurze Zeitdauer Herzog von Sachsen. Der Graf starb 1123 und fand seine Ruhestätte in Ballenstedt. Seine Gemahlin Eilika lebte nach dem Tode ihres Mannes in Halle und Bernburg.

Albrecht der Bär amtierte kurzzeitig als Herzog von Sachsen, wurde dann schließlich zum Markgrafen von Brandenburg und begründete die Hausmachtstellung seiner Familie in den sächsischen Ostmarken. Albrecht der Bär wurde anlässlich eines Gerichtstages, dem er am 8. August 1147 vorsaß, erstmals als „Graf von Aschersleben“ (comes Asscherslovensis) urkundlich tituliert.[7] Otto der Reiche und Albrecht der Bär wandelten das Stift Ballenstedt 1123 in ein Benediktinerkloster um. Albrecht der Bär wurde 1170 in der Klosterkirche von Ballenstedt beigesetzt.

Die ältesten bekannten Askanier:

- Adalbert (I.) (* um 970)

- Esico († um 1060)

- Adalbert II. (* um 1030; † 1080)

- Otto der Reiche (* um 1070; † 1123), Graf von Ballenstedt

- Albrecht der Bär (* um 1100; † 1170), Graf von Ballenstedt, Aschersleben und Anhalt, Herzog von Sachsen, Markgraf der Nordmark und der Lausitz, Markgraf von Brandenburg und seine Nachkommen

Familienzweige nach Albrecht dem Bären[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Askanier hatten vor allem im hohen und späten Mittelalter eine herausragende geschichtliche Bedeutung für weite Teile des heutigen Ostdeutschlands. Albrecht der Bär war ihr erster bedeutender Vertreter, der als Zeitgenosse und Rivale Heinrichs des Löwen (Welfen) und Konrads des Großen (Wettiner) die deutsche Besiedelung der slawischen Grenzmarken maßgebend mit vorantrieb und schließlich die Mark Brandenburg gründete.[8]

Wie damals unter den regierenden Fürstenhäusern üblich, teilte bereits Albrecht der Bär seinen umfangreichen Territorialbesitz unter seinen Söhnen auf, woraus sich die vier Hauptlinien der Askanier bilden sollten. Es handelt sich hier um die Linie von Brandenburg (bis 1320), die Linie von Weimar-Orlamünde (bis 1486), die Linie von Sachsen-Lauenburg (bis 1689) und die Linie von Anhalt (bis heute).

Die Besitzungen der Söhne Albrechts des Bären:

- Sein ältester Sohn Otto I. († 1184) erhielt die Mark Brandenburg, dessen Nachkommen dort bis 1320 herrschten und das Land durch eine expansionistische Ostpolitik territorial ausbauten.

- Hermann I. († 1176) gründete die Linie der Grafen von Weimar-Orlamünde, die allerdings weniger bedeutend war und im späten 15. Jahrhundert erlosch.

- Der jüngste Sohn Bernhard († 1212) erhielt die Stammlande der Askanier um Ballenstedt, Aschersleben und die askanische Stammburg Anhalt, die später zusammengefasst das Fürstentum Anhalt bildeten. 1180 erhielt er als „Bernhard III.“ mit der Gelnhäuser Urkunde von Kaiser Friedrich I. Barbarossa die Herzogswürde des zuvor zerschlagenen Herzogtums Sachsen verliehen, das vorher die Welfen innegehabt hatten. Von dem altsächsischen Territorium erhielt er dazu allerdings nur dessen östliche Gebiete um Wittenberg und Lauenburg. Herzog Bernhard III. teilte seine Gebiete ebenfalls unter seinen Söhnen auf, von denen der ältere,

- Albrecht I. († 1261), das sächsische Herzogtum und der jüngere,

- Heinrich I. († 1252), die anhaltinischen Stammlande bekam.

Von diesen beiden stammten also die sächsische und die anhaltinische Linie der Askanier ab, welche sich untereinander ebenfalls mehrfach aufteilten. Bedeutend war von ihnen hauptsächlich die Linie Sachsen-Wittenberg, die 1356 durch die Goldene Bulle die erbliche Kurwürde verliehen bekam. Sie erlosch allerdings 1422, und Sachsen-Wittenberg („Kursachsen“) wurde nun an die Wettiner verliehen, die Askanier verloren damit ihre Zugehörigkeit zum Stand der Kurfürsten.

Mark Brandenburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Mark Brandenburg wurde 1323 an das Geschlecht der Wittelsbacher zu Lehen gegeben.

- 1134/1157–1170 Albrecht I. der Bär (* um 1100; † 1170)

- 1170–1184 Otto I. (* um 1125; † 1184)

- 1184–1205 Otto II. der Freigiebige (* nach 1147; † 1205)

- 1205–1220 Albrecht II. (* vor 1177; † 1220)

- 1220–1266 Johann I. (* um 1213; † 1266)

- 1220–1267 Otto III. der Fromme (* 1215; † 1267)

- 1266–1281 Johann II. (* 1237 (?); † 1281)

- 1266–1308 Otto IV. mit dem Pfeil (* um 1238; † 1308 oder 1309)

- 1266–1304 Konrad I. (* um 1240; † 1304)

- 1266–1318 Heinrich I. ohne Land (* 1256; † 1318)

- 1267–1268 Johann III. der Prager

- 1267–1298 Otto V. der Lange (* um 1246; † 1298)

- 1267–1300 Albrecht III. (* um 1250; † 1300)

- 1267–1303 Otto VI. der Kleine

- 1281–1319 Konrad II.

- 1298–1308 Hermann (* um 1275; † 1308)

- 1304–1305 Johann IV.

- 1304–1319 Waldemar (* um 1280; † 1319)

- 1308–1317 Johann V. (* 1302; † 1317)

- 1318–1320 Heinrich II. das Kind (* um 1308; † 1320)

Stammesherzogtum Sachsen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das alte Stammesherzogtum Sachsen wurde 1143 an den Welfen Heinrich dem Löwenübertragen. Die Würde des Herzogs von Sachsen ging 1180 nach der Absetzung Heinrichs des Löwen von den Welfen auf die Askanier über, die jedoch nur Ostfalen erhielten. Westfalen und Engern waren vom Kaiser abgetrennt worden. Von dem altsächsischen Territorium erhielt Herzog Bernhard III. dazu allerdings nur dessen östliche Gebiete um Wittenberg und Lauenburg.

- 1138–1143 Albrecht der Bär (* um 1100; † 1170)

- 1180–1212 Bernhard III. (* 1140; † 1212)

- 1212–1260 Albrecht I. (* um 1175; † 1260/1261)

Linie Sachsen-Wittenberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sie waren Herzöge und ab 1355 Kurfürsten von Sachsen. Nach dem Tod Albrechts III. und damit dem Aussterben der Wittenberger Askanier im Mannesstamme wird am 6. Januar 1423 Sachsen-Wittenberg samt seiner Herzogs- und Kurwürde von König Sigismund an Friedrich den Streitbaren, Markgraf von Meißen, aus dem Geschlecht der Wettiner verliehen, aufgrund dessen Engagements in Reichsangelegenheiten beim Kampf gegen die böhmischen Hussiten.

- 1260–1298 Albrecht II. (* um 1250; † 1298)

- 1298–1356 Rudolf I. (* um 1284; † 1356)

- 1356–1370 Rudolf II. (* um 1307; † 1370)

- 1370–1388 Wenzel I. (* um 1337; † 1388)

- 1388–1419 Rudolf III. (* um 1373; † 1419)

- 1419–1422 Albrecht III. (* um 1375/1380; † vor dem 12. November 1422)

Linie Sachsen-Lauenburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Linie Sachsen-Lauenburg starb erst 1689 aus, Nachfolger wurden dort die Welfen (aus der im benachbarten Fürstentum Lüneburg regierenden Linie). Zurück blieb einzig die anhaltinische Linie, die sich inzwischen in mehrere Unterlinien verzweigt hatte und deshalb historisch weniger bedeutend war.

- 1260–1282 Johann I. (* 1249; † 1285), Herzog

- 1282–1321 Johann II. (* um 1275; † 1322)

- 1282–1308 Albrecht III.

- 1282–1361 Erich I. (* vor 1285; † 1360)

- 1321–1343 Albrecht IV. (* 1315; † 1344)

- 1343–1356 Johann III. (* um 1335; † 1356)

- 1356–1370 Albrecht V. (* um 1335; † 1370)

- 1361–1368 Erich II. (* 1318/1320; † 1368)

- 1368–1412 Erich IV. (* 1354; † 1411)

- 1370–1401 Erich III. († 1401)

- 1412–1436 Erich V. († 1435)

- 1436–1463 Bernhard II. († 1463)

- 1463–1507 Johann IV. (* 1439; † 1507)

- 1507–1543 Magnus I. (* 1470; † 1543)

- 1543–1581 Franz I. (* 1510; † 1581)

- 1581–1603 Magnus II. (* 1543; † 1603)

- 1603–1619 Franz II. (* 1547; † 1619)

- 1619–1656 August (* 1577; † 1656)

- 1656–1665 Julius Heinrich (* 1586; † 1665)

- 1665–1666 Franz Erdmann (* 1629; † 1666)

- 1666–1689 Julius Franz (* 1641; † 1689)

Weimar-Orlamünde[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Albrecht I. der Bär erhielt 1140 die Grafschaft Weimar-Orlamünde.

Die Regenten von Weimar-Orlamünde:

- 1170–1176 Hermann I. (* um 1130; † 1176)

- 1176–1206 Siegfried III. (* um 1155; † 1206)

- 1206–1245 Albrecht II. (* nach 1182; † vor dem 22. Oktober 1245)

- 1206–1247 Hermann II. (* um 1184; † 1247)

- 1247–1283 Hermann III. (* um 1230; † 1283)

- 1247–1285 Otto III. der Gewaltige (* 1244; † 1285)

- 1285–1319 Hermann IV. († 1319),

- 1285–1318 Otto IV. der Reiche (* vor 1279; † 1318)

- 1318–1340 Otto VI. (* 1297; † 1340)

- 1319–1365 Friedrich I. († 1365)

- 1319–1335 Otto V.

- 1319–1373 Hermann VI. († 1372),

- 1340–1365 Friedrich I. († 1365)

Anhalt-Aschersleben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Heinrich II. war Sohn von Heinrich I. von Anhalt.

Die Regenten von Anhalt-Aschersleben:

- 1252–1266 Heinrich II., der Fette

- 1266–1304 Otto I. († 1304)

- 1266–1283 Heinrich III. († 1307), Mitregent seines Bruders Otto I.

- 1304–1315 Otto II. († 1315/1316), Fürstentum fällt an das Bistum Halberstadt, mit diesem 1648 an die Markgrafschaft Brandenburg

Fürstentum Anhalt-Bernburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bernhard I. (* 1218; † 1287) wurde als Sohn von Heinrich I. von Anhalt geboren.

Nach dem Tod von Bernhard VI. 1468 erhielt Georg I. von Anhalt-Zerbst die Besitzungen.

Joachim Ernst von Anhalt († 1586), Sohn von Johann IV. von Anhalt-Zerbst, verfügte über den gesamten anhaltinischen Besitz. In einer Teilung zwischen seinen Söhnen 1603 bekam Johann Georg Anhalt-Dessau, Christian Anhalt-Bernburg, Rudolf Anhalt-Zerbst und Ludwig Anhalt-Köthen.

Anhalt-Bernburg gelangte nach der Regierungszeit von Alexander Carl (* 1805; † 1863) an Leopold IV. Friedrich von Anhalt-Dessau .

Die Regenten von Anhalt-Bernburg:

- 1252–1287 Bernhard I.

- 1287–1318 Bernhard II.

- 1287–1291 Johann I. (Mitregent von Bernhard II.)

- 1318–1348 Bernhard III.

- 1348–1354 Bernhard IV.

- 1354–1374 Heinrich IV.

- 1374–1404 Otto III.

- 1404–1420 Bernhard V.

- 1404–1415 Otto IV. (Mitregent von Bernhard V.)

- 1420–1468 Bernhard VI.

- Georg I. von Anhalt-Zerbst

Das Land fällt an Anhalt-Zerbst. Im Jahr 1570 erfolgt die Vereinigung ganz Anhalts durch Erbfälle, 1603 die Teilung in Anhalt-Bernburg, Anhalt-Dessau, Anhalt-Zerbst, Anhalt-Köthen und Anhalt-Plötzkau.

- 1603–1630 Christian I. von Anhalt-Bernburg

- 1630–1656 Christian II.

- 1656–1718 Victor Amadeus

- 1718–1721 Karl Friedrich

- 1721–1765 Victor Friedrich

- 1765–1796 Friedrich Albrecht

- 1796–1834 Alexius Friedrich Christian (seit 1806 Herzog)

- 1834–1863 Alexander Carl (Land fällt an Leopold IV. Friedrich von Anhalt-Dessau)

Fürstentum Anhalt-Köthen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Siegfried I. († 1298) war Sohn von Heinrich I. von Anhalt und erhielt Köthen.

Heinrich (* 1778; † 1847) war der letzter Herzog von Anhalt-Köthen. Das Land fiel an die Linien Anhalt-Bernburg (von Anhalt-Dessau verwaltet) und Anhalt-Dessau. Auf eine Teilung wurde in Hinblick auf das absehbare Erlöschen der Anhalt-Bernburger Linie und den dann eintretenden Erbfall an Anhalt-Dessau verzichtet.

Die Regenten von Anhalt-Köthen:

- 1252–1298 Siegfried I. (* um 1230; † nach dem 25. März 1298), Fürst

- 1298–1316 Albrecht I. († 1316)

- 1316–1362 Albrecht II. († 1362)

- 1316–1368 Waldemar I.

- 1368–1370 Waldemar II.

- 1370–1382 Johann II.

- 1382–1392 Waldemar III.

- 1382–1396 Siegmund I.

- 1382–1423 Albrecht III.

- 1423–1471 Waldemar IV.

- 1423–1436 Adolf I.

- 1423–1475 Albrecht IV.

- 1475–1500 Philipp I.

- 1475–1508 Magnus I.

- 1475–1508 Adolf II. von Anhalt-Köthen

- 1508–1509 Georg II. (* 1454; † 1509)

- 1508–1562 Wolfgang I. (* 1492; † 1566)

- 1562–1563 Bernhard VII. (* 1540; † 1570)

- 1562–1586 Joachim II. Ernst (* 1536; † 1586), 1570 Vereinigung ganz Anhalts durch Erbfälle, 1603 Teilung in Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Köthen und Anhalt-Zerbst

- 1606–1650 Ludwig I. (* 1579; † 1650)

- 1650–1653 vormundschaftlich August von Anhalt-Plötzkau für seinen Neffen Wilhelm Ludwig

- 1653–1659 vormundschaftlich Leberecht und Emanuel von Anhalt-Plötzkau für ihren Cousin Wilhelm Ludwig

- 1650–1665 Wilhelm Ludwig (* 1638; † 1665), Sohn von Ludwig I. Die Linie Anhalt-Köthen erlosch, die Linie Anhalt-Plötzkau erbte den Köthener Thron.

- 1665–1669 Leberecht (* 1622; † 1669)

- 1665–1670 Emanuel (* 1631; † 1670), Mitregent seines Bruders Leberecht

- 1670–1690 vormundschaftlich Anna Eleonore zu Stolberg-Wernigerode für ihren Sohn Emanuel Lebrecht

- 1671–1704 Emanuel Lebrecht (* 1671; † 1704), Sohn von Emanuel

- 1704–1715 vormundschaftlich Gisela Agnes von Rath für ihren Sohn Leopold.

- 1704–1728 Leopold (* 1694; † 1728), Sohn von Emanuel Lebrecht

- 1728–1755 August Ludwig (* 1697; † 1755), Bruder

- 1755–1789 Karl Georg Lebrecht (* 1730; † 1789)

- 1789–1812 August Christian Friedrich (* 1769; † 1812), seit 1806 Herzog

- 1812–1817 vormundschaftlich Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau für Ludwig August Friedrich Emil

- 1817–1818 vormundschaftlich Leopold IV. Friedrich von Anhalt-Dessau für Ludwig August Friedrich Emil

- 1812–1818 Ludwig August Friedrich Emil (* 1802; † 1818), Sohn von Ludwig von Anhalt-Köthen. Die Linie Anhalt-Köthen-Plötzkau erlosch. Die Nebenlinie Anhalt-Köthen-Pleß erbte.

- 1818–1830 Friedrich Ferdinand

- 1830–1847 Heinrich (* 1778; † 1847), Bruder Friedrich Ferdinands

Land fällt an die Linien Anhalt-Bernburg (von Anhalt-Dessau verwaltet) und Anhalt-Dessau. Auf eine Teilung wird in Hinblick auf das absehbare Erlöschen der Anhalt-Bernburger Linie und den dann eintretenden Erbfall an Anhalt-Dessau verzichtet.

Fürstentum Anhalt-Dessau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Fürstentum Anhalt-Dessau existierte ab 1396 und wurde als Territorium 1863 Teil des Herzogtums Anhalt.

Johann Georg I. von Anhalt-Dessau (* 1567; † 1618), Sohn von Joachim Ernst von Anhalt, übernahm von 1586 bis 1606 die Alleinregierung, da seine Brüder noch minderjährig waren. Die Erbteilung wurde in einem Vertrag 1603 niedergeschrieben und drei Jahre später realisiert. Das Fürstentum wurde in Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Zerbst und Anhalt-Köthen geteilt, wobei Johann Georg I. Anhalt-Dessau und das Seniorat erhielt. Er starb unmittelbar vor Beginn des Dreißigjährigen Kriegs.

Leopold I., genannt „Der Alte Dessauer“ (* 1676; † 1747) war preußischer Heeresreformer und Generalfeldmarschall. Seine Hauptleistung stellte die Reform der preußischen Truppen dar, vor allem der Infanterie. Sein Regiment wurde zum Modell für die ganze preußische Armee.

Die Regenten von Anhalt-Dessau:

vor 1396 gemeinsam mit Köthen und Zerbst regiert (siehe oben, Anhalt-Köthen)

vor 1396 gemeinsam mit Köthen und Zerbst regiert (siehe oben, Anhalt-Köthen)

- 1382–1405 Sigismund I.

- 1405–1417 Waldemar V., Mitregent seines Bruders Georg I.

- 1405–1448 Sigismund II., Mitregent seines Bruders Georg I.

- 1405–1448 Albrecht VI., Mitregent seines Bruders Georg I.

- 1405–1474 Georg I. (* ca. 1390; † 1474), Teilung des Gebiets in Anhalt-Dessau und Anhalt-Köthen

- 1474–1487 Sigismund III. (* 1456; † 1487), Mitregent

- 1474–1509 Georg II. (* 1454; † 1509), Mitregent

- 1474–1510 Rudolf IV. (* um 1466; † 1510), Mitregent

- 1474–1516 Ernst (* 1454; † 1516), 1544 Teilung des Gebiets in Anhalt-Plötzkau, Anhalt-Dessau und Anhalt-Zerbst

- 1509–1561 Joachim (* 1509; † 1561)

- 1516–1551 Johann IV. (* 1504; † 1551), Mitregent

- 1530–1553 Georg III., der Gottselige, Mitregent

- 1561–1586 Joachim Ernst von Anhalt (* 1536; † 1586), 1570 Vereinigung ganz Anhalts durch Erbfälle

- 1586–1618 Johann Georg I. (* 1567; † 1618), 1606 (Vertrag 1603) Teilung des Gebietes in Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Köthen, Anhalt-Plötzkau und Anhalt-Zerbst

- 1618–1660 Johann Kasimir (* 1596; † 1660)

- 1660–1693 Johann Georg II. (* 1627; † 1693)

- 1693–1698 vormundschaftlich Henriette Katharina, Witwe von Johann Georg II., für ihren Sohn Leopold I.

- 1693–1747 Leopold I., der Alte Dessauer, Sohn von Johann Georg II.

- 1747–1751 Leopold II. (* 1700; † 1751)

- 1751–1758 vormundschaftlich Dietrich für seinen Neffen Leopold III.

- 1751–1817 Leopold III. Friedrich Franz, Vater Franz, Sohn von Leopold II.

- 1817–1863 Leopold IV. Friedrich (* 1794; † 1871)

Fürstentum Anhalt-Zerbst[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Zerbster Linie wurde 1793 nicht mehr weitergeführt und der Besitz fiel 1797 an die anderen Brüder. Die Köthensche Linie endete 1847 und Cöthen wurde 1853 mit Dessau vereinigt. Nachdem ebenfalls die Bernburger Linie 1863 ausstarb, wurde unter Leopold IV. Friedrich († 1871) das Herzogtum Anhalt gebildet.

Die Regenten von Anhalt-Zerbst:

vor 1396 gemeinsam mit Köthen und Dessau regiert (siehe oben, Anhalt-Köthen)

vor 1396 gemeinsam mit Köthen und Dessau regiert (siehe oben, Anhalt-Köthen)

- 1396–1405 Siegmund I.

- 1405–1474 Georg I. (* um 1390; † 1474)

- 1480–1508 Adolf

- 1544–1551 Johann IV. (* 1504; † 1551), 1544 Teilung des Gebiets in Anhalt-Plötzkau, Anhalt-Dessau und Anhalt-Zerbst

- 1551–1561 Karl (* 1534; † 1561)

- 1565–1570 Bernhard VII. (* 1540; † 1570), Mitregent

- 1561–1586 Joachim Ernst (* 1536; † 1586), 1570 Vereinigung ganz Anhalts durch Erbfälle, 1603 Teilung in Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Köthen, Anhalt-Plötzkau und Anhalt-Zerbst

- 1603–1621 Rudolf I. (* 1576; † 1621), 1603 Teilung des Gebietes in Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Köthen, Anhalt-Plötzkau und Anhalt-Zerbst

- 1621–1642 vormundschaftlich August von Anhalt-Plötzkau für seinen Neffen Johann VI.

- 1621–1667 Johann VI. (* 1621; † 1667), Sohn von Rudolf I.

- 1667–1674 vormundschaftlich Sophie Auguste von Schleswig-Holstein-Gottorf für ihren Sohn Karl Wilhelm

- 1667–1718 Karl Wilhelm (* 1652; † 1718), Sohn von Johann VI.

- 1667–1704 Johann Ludwig I. (* 1656; † 1704), Mitregent

- 1718–1742 Johann August (* 1677; † 1742)

- 1742–1747 Christian August (* 1690; † 1747)

- 1742–1746 Johann Ludwig II. (* 1688; † 1746), Mitregent

- 1747–1752 vormundschaftlich Johanna Elisabeth von Holstein-Gottorf für ihren Sohn Friedrich August, den jüngeren Bruder von Katharina der Großen

- 1747–1793 Friedrich August (* 1734; † 1793), Sohn von Christian August. Das Land wurde aufgeteilt auf Anhalt-Dessau, Anhalt-Köthen und Anhalt-Bernburg.

- 1793–1796 Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst (* 1729; † 1796), auch Katharina die Große, Tochter von Christian August

Herzogtum Anhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Zerbster Linie wurde 1793 nicht mehr weitergeführt, und der Besitz fiel 1797 an die anderen Brüder. Die Köthensche Linie endete 1847, und Cöthen wurde 1853 mit Dessau vereinigt. Als 1863 auch die Bernburger Linie ausstarb, wurde unter Herzog Leopold IV. Friedrich († 1871) das Herzogtum Anhalt gebildet.

Nach dem Erlöschen der Linien in Köthen (1847) und Bernburg (1863) fielen deren Territorien an die Linie Anhalt-Dessau und wurden 1863 zu einem Herzogtum Anhaltvereinigt. Im Bundesbeschluß vom 14. Juni 1866 stimmte das Herzogtum Anhalt mit Preußen, trat 1867 dem Norddeutschen Bund und 1871 dem Deutschen Reich bei. Das Herzogtum existierte bis zur Novemberrevolution im Jahr 1918 und wurde danach zum Freistaat Anhalt. Prinzregent Aribert von Anhalt erklärte stellvertretend für den minderjährigen Herzog Joachim Ernst für die Askanier den Thronverzicht.

Die Regenten von Anhalt:

Nach dem Erlöschen der Linien in Köthen (1847) und Bernburg (1863) fielen deren Territorien an die Linie Anhalt-Dessau und wurden 1863 zu einem Herzogtum Anhalt vereinigt.

Nach dem Erlöschen der Linien in Köthen (1847) und Bernburg (1863) fielen deren Territorien an die Linie Anhalt-Dessau und wurden 1863 zu einem Herzogtum Anhalt vereinigt.

- 1863–1871 Leopold IV.

- 1871–1904 Friedrich I.

- 1904–1918 Friedrich II.

- 1918 Eduard

- 1918 Joachim Ernst

Katharina die Große[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die bekannteste und historisch bedeutendste Vertreterin der Askanier in der Neuzeit war Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg (* 1729; † 1796), deren Vater in preußischen Diensten stand. 1745 wurde sie mit Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf verheiratet, dem zukünftigen russischen Zaren Peter III., und nahm zu diesem Anlass den russisch-orthodoxen Glauben mit dem Namen Jekaterina Alexejewna an. Nachdem sie 1762 die Entmachtung ihres Ehemannes betrieben hatte, der dabei ermordet wurde, übernahm sie als Zarin Katharina II. die Alleinherrschaft in Russland, das sie 34 Jahre lang regierte.

Das Haus Anhalt seit dem Ende der Monarchie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Seit dem Unfalltod seines älteren Bruders Friedrich im Jahr 1963 ist Eduard Prinz von Anhalt (* 1941) das Oberhaupt des Hauses Anhalt. Beide wurden als Söhne des letzten Herzogs von Anhalt, Joachim Ernst († 1947) geboren.

Eduard von Anhalt und seine drei Töchter sind die einzigen legitimen Abkömmlinge der Askanier im agnatischen Stamm. Andere Namensträger sind hingegen weder Abkömmlinge noch Angehörige des askanischen Hauses Anhalt, da sie ihre Namen durch eine Adoption auf kommerzieller Basis und durch zahlreiche anschließende Weiteradoptionen erhalten haben.[9] In diesem Zusammenhang ist vor allem Frédéric Prinz von Anhalt zu nennen.

Da Eduard von Anhalt der letzte männliche Askanier ist, wird die Familie nach seinem Ableben als im Mannesstamm erloschen gelten. Im Januar 2010 aktualisierte Prinz von Anhalt als Chef des Hauses das Hausgesetz und führte die gleichberechtigte weibliche Erbfolge ein. Somit ist seine älteste Tochter, Julia Katharina, Erbin des Hauses Anhalt-Askanien. Eduard Prinz von Anhalt war das erste Oberhaupt eines vormals regierenden deutschen Adelshauses, das auch die weibliche Erbfolge zuließ. [10]

Es existieren mit den Grafen von Westarp und von Waldersee noch zwei morganatische Linien des Geschlechts, die aus illegitimen Verbindungen zweier Fürsten von Anhalt hervorgegangen sind.

Wappen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bauwerke der Askanier[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bekannte Familienmitglieder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

| Albrecht der Bär (* um 1100; † 18. November 1170) Gründer der Mark Brandenburg |

| Otto IV. mit dem Pfeil (* um 1238; † 27. November 1308/1309) Markgraf von Brandenburg, Minnesänger |

| Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg (* um 1284; † 12. März 1356) Herzog von Sachsen-Wittenberg, 1355 als erster Herzog von Sachsen mit der erblichen Kurwürde ausgestattet |

| Ludwig I. von Anhalt-Köthen (* 17. Juni 1579; † 7. Januar 1650) Fürst von Anhalt-Köthen, Gründer der Fruchtbringenden Gesellschaft |

| Leopold I. von Anhalt-Dessau (* 3. Juli 1676; † 7. April 1747) Fürst von Anhalt-Dessau, preußischer Feldmarschall ("der alte Dessauer") |

| Katharina II., "die Große" (* 2. Mai 1729; † 17. November 1796) Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg, Zarin von Russland |

| Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (* 10. August 1740; † 9. August 1817) Fürst und Herzog von Anhalt-Dessau, Gründer des Wörlitzer Parks |

Regentenaufzählungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Askanische Markgrafen von Brandenburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

| Name | Regierungszeit | Verwandtschaft |

| Albrecht I. der Bär | 1134/1157–1170 | |

| Otto I. | 1170–1184 | Sohn des Vorgängers |

| Otto II. der Freigiebige | 1184–1205 | Sohn des Vorgängers |

| Albrecht II. | 1205–1220 | Bruder des Vorgängers |

| Johann I. Otto III. der Fromme | 1220–1266 1220–1267 | Söhne des Vorgängers |

| Johann II. Otto IV. mit dem Pfeil Konrad I. Heinrich I. ohne Land | 1266–1281 1266–1308 1266–1304 1266–1318 | Söhne von Johann I. |

| Johann III. der Prager Otto V. der Lange Albrecht III. Otto VI. der Kleine | 1267–1268 1267–1298 1267–1300 1267–1303 | Söhne von Otto III. |

| Konrad II. | 1281–1319 | Sohn von Johann II. |

| Hermann | 1298–1308 | Sohn von Otto V. |

| Johann IV. Waldemar | 1304–1305 1304–1319 | Söhne von Konrad I. |

| Johann V. | 1308–1317 | Sohn von Hermann |

| Heinrich II. das Kind | 1318–1320 | Sohn von Heinrich I. |

| Die Mark Brandenburg wird 1323 an das Geschlecht der Wittelsbacher zu Lehen gegeben. | ||

Askanische Grafen von Weimar-Orlamünde[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

| Name | Regierungszeit | Verwandtschaft |

| Albrecht I. der Bär | 1140–1170 | |

| Hermann I. | 1170–1176 | Sohn des Vorgängers |

| Siegfried III. | 1176–1206 | Sohn des Vorgängers |

| Albrecht II. Hermann II. | 1206–1245 1206–1247 | Söhne des Vorgängers |

| Hermann III. Otto III. der Gewaltige | 1247–1283 1247–1285 | Söhne von Hermann II. |

| Hermann IV. Otto IV. der Reiche | 1285–1319 1285–1318 | Söhne von Otto III. |

| Otto VI. | 1318–1340 | Sohn von Otto IV. |

| Friedrich I. Otto V. Hermann VI. | 1319–1365 1319–1335 1319–1373 | Söhne von Hermann IV. |

| Friedrich I. | 1340–1365 | Sohn von Otto VI. |

Askanische Herzöge von Sachsen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

| Name | Regierungszeit | Verwandtschaft |

| Albrecht der Bär | 1138–1143 | |

| Das alte Stammesherzogtum Sachsen wurde 1143 an Heinrich dem Löwen (Welfe) übertragen. Nachdem dieser 1180 abgesetzt und die territoriale Integrität Sachsens aufgelöst worden war erhielten die Askanier die östlichen Landesteile einschließlich der sächsischen Herzogswürde verliehen. | ||

| Bernhard III. (I.) | 1180–1212 | Sohn Albrechts des Bären |

| Albrecht I. | 1212–1260 | Sohn des Vorgängers |

| Linie Sachsen-Lauenburg (Herzöge von Sachsen) | Linie Sachsen-Wittenberg (Herzöge und ab 1355 Kurfürsten von Sachsen) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Johann I. | 1260–1282 | Sohn von Albrecht I. | Albrecht II. | 1260–1298 | Sohn von Albrecht I. |

| Johann II. Albrecht III. Erich I. | 1282–1321 1282–1308 1282–1361 | Söhne des Vorgängers | Rudolf I. | 1298–1356 | Sohn des Vorgängers |

| Albrecht IV. | 1321–1343 | Sohn von Johann II. | Rudolf II. | 1356–1370 | Sohn des Vorgängers |

| Johann III. | 1343–1356 | Sohn des Vorgängers | Wenzel I. | 1370–1388 | Bruder des Vorgängers |

| Albrecht V. | 1356–1370 | Bruder des Vorgängers | Rudolf III. | 1388–1419 | Sohn des Vorgängers |

| Erich II. | 1361–1368 | Sohn von Erich I. | Albrecht III. | 1419–1422 | Bruder des Vorgängers |

| Erich IV. | 1368–1412 | Sohn des Vorgängers | Nach dem Tod Albrechts III. und damit dem Aussterben der Wittenberger Askanier im Mannesstamme wird am 6. Januar 1423 Sachsen-Wittenberg samt seiner Herzogs- und Kurwürde von König Sigismund an Friedrich den Streitbaren, Markgraf von Meißen, aus dem Geschlecht der Wettiner verliehen, aufgrund dessen Engagements in Reichsangelegenheiten beim Kampf gegen die böhmischen Hussiten. | ||

| Erich III. | 1370–1401 | Sohn von Albrecht V. | |||

| Erich V. | 1412–1436 | Sohn von Erich IV. | |||

| Bernhard II. | 1436–1463 | Bruder des Vorgängers | |||

| Johann IV. | 1463–1507 | Sohn des Vorgängers | |||

| Magnus I. | 1507–1543 | Sohn des Vorgängers | |||

| Franz I. | 1543–1581 | Sohn des Vorgängers | |||

| Magnus II. | 1581–1603 | Sohn des Vorgängers | |||

| Franz II. | 1603–1619 | Bruder des Vorgängers | |||

| August | 1619–1656 | Sohn des Vorgängers | |||

| Julius Heinrich | 1656–1665 | Bruder des Vorgängers | |||

| Franz Erdmann | 1665–1666 | Sohn des Vorgängers | |||

| Julius Franz | 1666–1689 | Bruder des Vorgängers | |||

| Das Herzogtum Sachsen-Lauenburg fällt an das Geschlecht der Welfen. | |||||

Askanische Fürsten von Lüneburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

| Herrschaft | Name |

|---|---|

| 1370–1385 | Albrecht von Sachsen-Wittenberg (erbte von seinem Großvater mütterlicherseits Wilhelm II. (Braunschweig-Lüneburg), regierte zusammen mit seinem Onkel Wenzel) |

| 1370–1388 | Wenzel I. von Sachsen-Wittenberg (auch: Kurfürst) |

| im Jahr 1388 erbten Albrechts Stiefsöhne aus dem Welfenhause | |

Askanische Fürsten und Herzöge zu Anhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

| Herrschaft | Name |

|---|---|

| 1160–1170 | Albrecht I. (auch: Albrecht der Bär) |

| 1170–1212 | Bernhard III. von Sachsen |

| 1212–1252 | Heinrich I. von Anhalt |

| Teilung des Gebietes in Anhalt-Aschersleben, Anhalt-Bernburg und Anhalt-Köthen | |

Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- 1707–1727 Lebrecht (* 1669; † 1727)

- 1727–1772 Viktor I. Amadeus Adolf (* 1693; † 1772)

- 1772–1806 Karl Ludwig (* 1723; † 1806)

- 1806–1812 Viktor II. Karl Friedrich (* 1767; † 1812)

Anhalt-Harzgerode[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Anhalt-Plötzkau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- 1544–1553 Georg III., der Gottselige. Das Land fällt wieder an Anhalt-Zerbst.

- 1611–1653 August (* 1575; † 1653), durch Ausgliederung von Anhalt-Bernburg

- 1653–1654 vormundschaftlich Leberecht und Emanuel für ihren Bruder Ernst Gottlieb

- 1653–1654 Ernst Gottlieb (* 1620; † 1654), Sohn von August

- 1654–1665 Leberecht (* 1622; † 1669) und Emanuel (* 1631; † 1670) gemeinschaftlich (Übernahme von Anhalt-Köthen; Anhalt-Plötzkau geht an Anhalt-Bernburg zurück)

Anhalt-Köthen-Pless[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- 1755–1797 Friedrich Erdmann (* 1731; † 1797)

- 1797–1818 Ferdinand Friedrich (* 1769; † 1830), Name etc.?

- 1818–1830 Heinrich (* 1778; † 1847)

- 1830–1841 Ludwig (* 1783; † 1841), Land an Heinrich, Hz. v. Anhalt-Köthen zurück

- 1841–1847 Heinrich (* 1778; † 1847).

(der Besitz fällt als Allodialerbe an den Neffen Graf Hans Heinrich X. von Hochberg-Fürstenstein)

Senioren und Chefs[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Senioren des Hauses Anhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Senioren führten laut Teilungsvertrag von 1603 die Gesamtangelegenheiten des anhaltinischen Hauses.

- 1603–1618 Johann Georg I. von Dessau, (* 1567; † 1618), Fürst

- 1618–1630 Christian I. von Bernburg (* 1568; † 1630)

- 1630–1653 August von Plötzkau (* 1575; † 1653)

- 1653–1660 Johann Kasimir von Dessau (* 1596; † 1660)

- 1660–1670 Friedrich von Harzgerode (* 1613; † 1670)

- 1670–1693 Johann Georg II. von Dessau (* 1627; † 1693)

- 1693–1718 Victor I. Amadeus von Bernburg (* 1634; † 1718)

- 1718 Karl Wilhelm von Zerbst (* 1652; † 1718)

- 1718–1721 Karl Friedrich von Bernburg (* 1668; † 1721)

- 1721–1747 Leopold von Dessau, gen. „Der Alte Dessauer“

- 1747–1755 August Ludwig von Köthen (* 1697; † 1755)

- 1755–1765 Viktor II. Friedrich von Bernburg (* 1700; † 1765)

- 1765–1789 Karl Georg Lebrecht von Köthen (* 1730; † 1789)

- 1789–1796 Friedrich Albrecht von Bernburg (* 1735; † 1796)

- 1796–1817 Leopold III. Friedrich Franz von Dessau (* 1740; † 1817)

- 1817–1834 Alexius Friedrich Christian von Bernburg (* 1767; † 1834), ab jetzt Herzoge

- 1834–1847 Heinrich von Köthen (* 1778; † 1847)

- 1847–1863 Leopold Friedrich von Dessau (* 1794; † 1871)

Chefs des Hauses Anhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- 1918–1947 Joachim Ernst (* 1901; † 1947)

- 1947–1963 Leopold Friedrich Franz (* 1938; † 1963)

- seit 1963 Julius Eduard (* 1941)

Askanische Äbtissinnen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stift Gernrode[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- 1044–1046 Hazecha von Ballenstedt

- 1221–1244 Sophia von Anhalt († 1244)

- 1267–1296 Mathilde I. von Braunschweig

- 1348–1374 Adelheid III. von Anhalt

- 1445–1463 Mechthild II. von Anhalt (* 1392; † 1463)

- 1469–1504 Scholastica von Anhalt (* 1451; † 1504)

- 1565–1569 Elisabeth III. von Anhalt

- 1570–1577 Anna Maria von Anhalt (* 1561; † 1605)

- 1578–1581 Agnes Hedwig von Anhalt (* 1573; † 1616)

- 1586–1593 Dorothea Maria von Anhalt (* 1574; † 1617)

- 1593–1610 Sophia Elisabeth von Anhalt

Stift Gandersheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- 1485–1504 Agnes III. von Anhalt (* 1445; † 1504)

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Lorenz Friedrich Beck: Herrschaft und Territorium der Herzöge von Sachsen-Wittenberg (1212–1422). (= Bibliothek der Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Band 6), Potsdam 2000.

- Werner Freitag, Michael Hecht (Hrsg.): Die Fürsten von Anhalt. Herrschaftssymbolik, dynastische Vernunft und politische Konzepte in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Halle (Saale) 2009, ISBN 978-3-89812-199-6.

- Michael Hecht: Die Erfindung der Askanier. Dynastische Erinnerungsstiftung der Fürsten von Anhalt an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, In: Zeitschrift für historische Forschung Band 33 (2006), S. 1–32

- Gerd Heinrich: Askanier. In: Lexikon des Mittelalters (LexMA). Band 1, Artemis & Winkler, München/Zürich 1980, ISBN 3-7608-8901-8, Sp. 1109–1112.

- Jörg Meyn: Vom spätmittelalterlichen Gebietsherzogtum zum frühneuzeitlichen „Territorialstaat“. Das askanische Herzogtum Sachsen 1180–1543. (= Schriftenreihe der Stiftung Herzogtum Lauenburg, Band 20), Hamburg 1995.

- Lutz Partenheimer: Albrecht der Bär. Gründer der Mark Brandenburg und des Fürstentums Anhalt. 2. Auflage, Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2003, ISBN 3-412-16302-3,

- Lutz Partenheimer: Die frühen Askanier und die Entstehung Anhalts. In: 800 Jahre Anhalt. Geschichte, Kultur, Perspektiven (Stekos historische Bibliothek 2). Herausgegeben vom Anhaltischen Heimatbund, Dößel 2012, S. 153–173.

- Ralf Regener: Der Sturz der Askanier 1918 in Anhalt. Bedingungen, Verlauf und Nachwirkungen des Untergangs einer kleinstaDie Askanier sind ein deutsches Uradelsgeschlecht, das seit dem 11. Jahrhundert historisch nachweisbar ist und dem eine besondere Bedeutung für die Landesgeschichte der heutigen deutschen Länder Niedersachsen, Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt zukommt. Das Geschlecht wird alternativ auch als Haus Anhalt bezeichnet, da es seit der Neuzeit ausschließlich von Vertretern des anhaltischen Zweigs repräsentiert wird. Aufgrund der Novemberrevolution im Jahr 1918 erklärten die Askanier ihren Thronverzicht im Herzogtum Anhalt. Derzeitiges Familienoberhaupt ist Eduard Prinz von Anhalt.

Inhaltsverzeichnis

- 1Namensherkunft

- 2Frühe Geschichte

- 3Familienzweige nach Albrecht dem Bären

- 4Mark Brandenburg

- 5Stammesherzogtum Sachsen

- 6Linie Sachsen-Wittenberg

- 7Linie Sachsen-Lauenburg

- 8Weimar-Orlamünde

- 9Anhalt-Aschersleben

- 10Fürstentum Anhalt-Bernburg

- 11Fürstentum Anhalt-Köthen

- 12Fürstentum Anhalt-Dessau

- 13Fürstentum Anhalt-Zerbst

- 14Herzogtum Anhalt

- 15Katharina die Große

- 16Das Haus Anhalt seit dem Ende der Monarchie

- 17Wappen

- 18Bauwerke der Askanier

- 19Bekannte Familienmitglieder

- 20Regentenaufzählungen

- 21Senioren und Chefs

- 22Askanische Äbtissinnen

- 23Siehe auch

- 24Literatur

- 25Weblinks

- 26Einzelnachweise

Namensherkunft[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der Name Askanier war eine seit dem 14. Jahrhundert gebräuchliche Bezeichnung für die Grafen von Aschersleben. Er leitete sich von Askaria, der lateinischen Bezeichnung für Aschersleben ab, und wurde später zu Ascania leicht verändert, möglicherweise in Anlehnung an den griechischen mythischen Askanios (Ascanius).Graf Heinrich I. von Anhalt, ein Enkel Albrechts des Bären, verwendete in einer im Jahr 1213 ausgestellten Urkunde erstmals die Variante comes Ascharie.[1] Fürst Bernhard III. von Anhalt war 1320 der erste, der sich als comes Ascanie bezeichnete.[2] Die Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts verwendete die Bezeichnung dann für alle Angehörigen der Familie der Grafen von Ballenstedt und Aschersleben seit dem 11. Jahrhundert.Frühe Geschichte[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Ballenstedt, Aschersleben und schließlich die Burg Anhalt bildeten die drei wichtigsten Stammburgen der Familie im alten Schwabengau, um die sich im Verlauf der Jahrhunderte das Fürstentum Anhalt herausbildete, deren Inhaber sich wechselweise „Graf von Anhalt“ oder „Graf von Aschersleben“ titulierten. Auch die Markgrafen von Brandenburg bis zu ihrem Aussterben im männlichen Stamm 1320 werden in der Geschichtsschreibung als Askanier bezeichnet.Seit dem 16. Jahrhundert bemühten sich Haushistoriker der Anhaltiner und Sachsen-Lauenburger Familienzweige die Abkunft ihrer Dienstherren von Askanius, dem Sohn des trojanischen Helden Aeneas, oder gar vom biblischen Aschkenas, dem Urenkel Noachs, herzuleiten. Den Anfang machte 1519 der „Panegiricus Genealogiarum illustrium Principum Dominorum in Anhalt“ des Ballenstädtener Mönchs Heinrich Basse.Der erste in zeitgenössischen Urkunden auftretende Vertreter der Askanier war Graf Esico (comitatu Esiconis bedeutet in der Grafschaft des Esico), der in einem auf der Pfalz Tilleda ausgestellten Diplom Kaiser Konrads II. vom 26. Oktober 1036 erwähnt wird.[3] Seine Sippe war im ostsächsischen Schwabengau ansässig, weshalb sie im Sachsenspiegel dem dort angesiedelten suebischen Uradel zugerechnet wird. Beim Schwabengau handelte es sich um eine östlich von Quedlinburg gelegene Gaugrafschaft. Die wichtigste Quelle zur Genealogie der frühen Askanier ist die Chronik des Annalista Saxo, der diese in der Mitte des 12. Jahrhunderts schrieb.Demnach war Esico mütterlicherseits ein Enkel des Markgrafen Hodo († 993) und erbte nach dem Tod seines Onkels Siegfried († um 1030) mehrere Allodialgüter im Schwaben- und Serimuntgau.[4] Der Name von Esicos Vater ist unbekannt, erst in wesentlich später verfassten Genealogien wurde ihm der Name Adalbert (I.) beigegeben, weil der um das Jahr 1080 ermordete Graf Adalbert (II.) vom sächsischen Annalisten als Sohn des Esico genannt wird.[5] Der sächsische Annalist bezeichnete sowohl Esico als auch die später lebenden Adalbert (II.) und Otto den Reichen als „Grafen von Ballenstedt“, jedoch ist dieser Titel erst für Otto (Ottoni comiti de Ballenstide) auch zeitgenössisch verbürgt.[6] Auf dem heutigen Schlossberg von Ballenstedt ließ Esico das Kollegiatstift St. Pancratius und Abundus errichten, das 1046 im Beisein von König Heinrich III. geweiht wurde.Adalbert (II.) hatte zwei Söhne, Otto der Reiche und Siegfried, von denen ersterer wiederum der Vater von Albrecht dem Bären war. Bei Otto dem Reichen findet sich in den Quellen erstmals der Zuname „von Ballenstedt“ (1106). Er war im Jahr 1112 für eine kurze Zeitdauer Herzog von Sachsen. Der Graf starb 1123 und fand seine Ruhestätte in Ballenstedt. Seine Gemahlin Eilika lebte nach dem Tode ihres Mannes in Halle und Bernburg.Albrecht der Bär amtierte kurzzeitig als Herzog von Sachsen, wurde dann schließlich zum Markgrafen von Brandenburg und begründete die Hausmachtstellung seiner Familie in den sächsischen Ostmarken. Albrecht der Bär wurde anlässlich eines Gerichtstages, dem er am 8. August 1147 vorsaß, erstmals als „Graf von Aschersleben“ (comes Asscherslovensis) urkundlich tituliert.[7] Otto der Reiche und Albrecht der Bär wandelten das Stift Ballenstedt 1123 in ein Benediktinerkloster um. Albrecht der Bär wurde 1170 in der Klosterkirche von Ballenstedt beigesetzt.Die ältesten bekannten Askanier:- Adalbert (I.) (* um 970)

- Esico († um 1060)

- Adalbert II. (* um 1030; † 1080)

- Otto der Reiche (* um 1070; † 1123), Graf von Ballenstedt

- Albrecht der Bär (* um 1100; † 1170), Graf von Ballenstedt, Aschersleben und Anhalt, Herzog von Sachsen, Markgraf der Nordmark und der Lausitz, Markgraf von Brandenburg und seine Nachkommen

Familienzweige nach Albrecht dem Bären[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Askanier hatten vor allem im hohen und späten Mittelalter eine herausragende geschichtliche Bedeutung für weite Teile des heutigen Ostdeutschlands. Albrecht der Bär war ihr erster bedeutender Vertreter, der als Zeitgenosse und Rivale Heinrichs des Löwen (Welfen) und Konrads des Großen (Wettiner) die deutsche Besiedelung der slawischen Grenzmarken maßgebend mit vorantrieb und schließlich die Mark Brandenburg gründete.[8]Wie damals unter den regierenden Fürstenhäusern üblich, teilte bereits Albrecht der Bär seinen umfangreichen Territorialbesitz unter seinen Söhnen auf, woraus sich die vier Hauptlinien der Askanier bilden sollten. Es handelt sich hier um die Linie von Brandenburg (bis 1320), die Linie von Weimar-Orlamünde (bis 1486), die Linie von Sachsen-Lauenburg (bis 1689) und die Linie von Anhalt (bis heute).Die Besitzungen der Söhne Albrechts des Bären:- Sein ältester Sohn Otto I. († 1184) erhielt die Mark Brandenburg, dessen Nachkommen dort bis 1320 herrschten und das Land durch eine expansionistische Ostpolitik territorial ausbauten.

- Hermann I. († 1176) gründete die Linie der Grafen von Weimar-Orlamünde, die allerdings weniger bedeutend war und im späten 15. Jahrhundert erlosch.

- Der jüngste Sohn Bernhard († 1212) erhielt die Stammlande der Askanier um Ballenstedt, Aschersleben und die askanische Stammburg Anhalt, die später zusammengefasst das Fürstentum Anhalt bildeten. 1180 erhielt er als „Bernhard III.“ mit der Gelnhäuser Urkunde von Kaiser Friedrich I. Barbarossa die Herzogswürde des zuvor zerschlagenen Herzogtums Sachsen verliehen, das vorher die Welfen innegehabt hatten. Von dem altsächsischen Territorium erhielt er dazu allerdings nur dessen östliche Gebiete um Wittenberg und Lauenburg. Herzog Bernhard III. teilte seine Gebiete ebenfalls unter seinen Söhnen auf, von denen der ältere,

- Albrecht I. († 1261), das sächsische Herzogtum und der jüngere,

- Heinrich I. († 1252), die anhaltinischen Stammlande bekam.

Von diesen beiden stammten also die sächsische und die anhaltinische Linie der Askanier ab, welche sich untereinander ebenfalls mehrfach aufteilten. Bedeutend war von ihnen hauptsächlich die Linie Sachsen-Wittenberg, die 1356 durch die Goldene Bulle die erbliche Kurwürde verliehen bekam. Sie erlosch allerdings 1422, und Sachsen-Wittenberg („Kursachsen“) wurde nun an die Wettiner verliehen, die Askanier verloren damit ihre Zugehörigkeit zum Stand der Kurfürsten.Mark Brandenburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Mark Brandenburg wurde 1323 an das Geschlecht der Wittelsbacher zu Lehen gegeben.- 1134/1157–1170 Albrecht I. der Bär (* um 1100; † 1170)

- 1170–1184 Otto I. (* um 1125; † 1184)

- 1184–1205 Otto II. der Freigiebige (* nach 1147; † 1205)

- 1205–1220 Albrecht II. (* vor 1177; † 1220)

- 1220–1266 Johann I. (* um 1213; † 1266)

- 1220–1267 Otto III. der Fromme (* 1215; † 1267)

- 1266–1281 Johann II. (* 1237 (?); † 1281)

- 1266–1308 Otto IV. mit dem Pfeil (* um 1238; † 1308 oder 1309)

- 1266–1304 Konrad I. (* um 1240; † 1304)

- 1266–1318 Heinrich I. ohne Land (* 1256; † 1318)

- 1267–1268 Johann III. der Prager

- 1267–1298 Otto V. der Lange (* um 1246; † 1298)

- 1267–1300 Albrecht III. (* um 1250; † 1300)

- 1267–1303 Otto VI. der Kleine

- 1281–1319 Konrad II.

- 1298–1308 Hermann (* um 1275; † 1308)

- 1304–1305 Johann IV.

- 1304–1319 Waldemar (* um 1280; † 1319)

- 1308–1317 Johann V. (* 1302; † 1317)

- 1318–1320 Heinrich II. das Kind (* um 1308; † 1320)

Stammesherzogtum Sachsen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das alte Stammesherzogtum Sachsen wurde 1143 an den Welfen Heinrich dem Löwenübertragen. Die Würde des Herzogs von Sachsen ging 1180 nach der Absetzung Heinrichs des Löwen von den Welfen auf die Askanier über, die jedoch nur Ostfalen erhielten. Westfalen und Engern waren vom Kaiser abgetrennt worden. Von dem altsächsischen Territorium erhielt Herzog Bernhard III. dazu allerdings nur dessen östliche Gebiete um Wittenberg und Lauenburg.- 1138–1143 Albrecht der Bär (* um 1100; † 1170)

- 1180–1212 Bernhard III. (* 1140; † 1212)

- 1212–1260 Albrecht I. (* um 1175; † 1260/1261)

Linie Sachsen-Wittenberg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sie waren Herzöge und ab 1355 Kurfürsten von Sachsen. Nach dem Tod Albrechts III. und damit dem Aussterben der Wittenberger Askanier im Mannesstamme wird am 6. Januar 1423 Sachsen-Wittenberg samt seiner Herzogs- und Kurwürde von König Sigismund an Friedrich den Streitbaren, Markgraf von Meißen, aus dem Geschlecht der Wettiner verliehen, aufgrund dessen Engagements in Reichsangelegenheiten beim Kampf gegen die böhmischen Hussiten.- 1260–1298 Albrecht II. (* um 1250; † 1298)

- 1298–1356 Rudolf I. (* um 1284; † 1356)

- 1356–1370 Rudolf II. (* um 1307; † 1370)

- 1370–1388 Wenzel I. (* um 1337; † 1388)

- 1388–1419 Rudolf III. (* um 1373; † 1419)

- 1419–1422 Albrecht III. (* um 1375/1380; † vor dem 12. November 1422)

Linie Sachsen-Lauenburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Linie Sachsen-Lauenburg starb erst 1689 aus, Nachfolger wurden dort die Welfen (aus der im benachbarten Fürstentum Lüneburg regierenden Linie). Zurück blieb einzig die anhaltinische Linie, die sich inzwischen in mehrere Unterlinien verzweigt hatte und deshalb historisch weniger bedeutend war.- 1260–1282 Johann I. (* 1249; † 1285), Herzog

- 1282–1321 Johann II. (* um 1275; † 1322)

- 1282–1308 Albrecht III.

- 1282–1361 Erich I. (* vor 1285; † 1360)

- 1321–1343 Albrecht IV. (* 1315; † 1344)

- 1343–1356 Johann III. (* um 1335; † 1356)

- 1356–1370 Albrecht V. (* um 1335; † 1370)

- 1361–1368 Erich II. (* 1318/1320; † 1368)

- 1368–1412 Erich IV. (* 1354; † 1411)

- 1370–1401 Erich III. († 1401)

- 1412–1436 Erich V. († 1435)

- 1436–1463 Bernhard II. († 1463)

- 1463–1507 Johann IV. (* 1439; † 1507)

- 1507–1543 Magnus I. (* 1470; † 1543)

- 1543–1581 Franz I. (* 1510; † 1581)

- 1581–1603 Magnus II. (* 1543; † 1603)

- 1603–1619 Franz II. (* 1547; † 1619)

- 1619–1656 August (* 1577; † 1656)

- 1656–1665 Julius Heinrich (* 1586; † 1665)

- 1665–1666 Franz Erdmann (* 1629; † 1666)

- 1666–1689 Julius Franz (* 1641; † 1689)

Weimar-Orlamünde[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Albrecht I. der Bär erhielt 1140 die Grafschaft Weimar-Orlamünde.Die Regenten von Weimar-Orlamünde:- 1170–1176 Hermann I. (* um 1130; † 1176)

- 1176–1206 Siegfried III. (* um 1155; † 1206)

- 1206–1245 Albrecht II. (* nach 1182; † vor dem 22. Oktober 1245)

- 1206–1247 Hermann II. (* um 1184; † 1247)

- 1247–1283 Hermann III. (* um 1230; † 1283)

- 1247–1285 Otto III. der Gewaltige (* 1244; † 1285)

- 1285–1319 Hermann IV. († 1319),

- 1285–1318 Otto IV. der Reiche (* vor 1279; † 1318)

- 1318–1340 Otto VI. (* 1297; † 1340)

- 1319–1365 Friedrich I. († 1365)

- 1319–1335 Otto V.

- 1319–1373 Hermann VI. († 1372),

- 1340–1365 Friedrich I. († 1365)

Anhalt-Aschersleben[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Heinrich II. war Sohn von Heinrich I. von Anhalt.Die Regenten von Anhalt-Aschersleben:- 1252–1266 Heinrich II., der Fette

- 1266–1304 Otto I. († 1304)

- 1266–1283 Heinrich III. († 1307), Mitregent seines Bruders Otto I.

- 1304–1315 Otto II. († 1315/1316), Fürstentum fällt an das Bistum Halberstadt, mit diesem 1648 an die Markgrafschaft Brandenburg

Fürstentum Anhalt-Bernburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bernhard I. (* 1218; † 1287) wurde als Sohn von Heinrich I. von Anhalt geboren.Nach dem Tod von Bernhard VI. 1468 erhielt Georg I. von Anhalt-Zerbst die Besitzungen.Joachim Ernst von Anhalt († 1586), Sohn von Johann IV. von Anhalt-Zerbst, verfügte über den gesamten anhaltinischen Besitz. In einer Teilung zwischen seinen Söhnen 1603 bekam Johann Georg Anhalt-Dessau, Christian Anhalt-Bernburg, Rudolf Anhalt-Zerbst und Ludwig Anhalt-Köthen.Anhalt-Bernburg gelangte nach der Regierungszeit von Alexander Carl (* 1805; † 1863) an Leopold IV. Friedrich von Anhalt-Dessau .Die Regenten von Anhalt-Bernburg:- 1252–1287 Bernhard I.

- 1287–1318 Bernhard II.

- 1287–1291 Johann I. (Mitregent von Bernhard II.)

- 1318–1348 Bernhard III.

- 1348–1354 Bernhard IV.

- 1354–1374 Heinrich IV.

- 1374–1404 Otto III.

- 1404–1420 Bernhard V.

- 1404–1415 Otto IV. (Mitregent von Bernhard V.)

- 1420–1468 Bernhard VI.

- Georg I. von Anhalt-Zerbst

Das Land fällt an Anhalt-Zerbst. Im Jahr 1570 erfolgt die Vereinigung ganz Anhalts durch Erbfälle, 1603 die Teilung in Anhalt-Bernburg, Anhalt-Dessau, Anhalt-Zerbst, Anhalt-Köthen und Anhalt-Plötzkau.- 1603–1630 Christian I. von Anhalt-Bernburg

- 1630–1656 Christian II.

- 1656–1718 Victor Amadeus

- 1718–1721 Karl Friedrich

- 1721–1765 Victor Friedrich

- 1765–1796 Friedrich Albrecht

- 1796–1834 Alexius Friedrich Christian (seit 1806 Herzog)

- 1834–1863 Alexander Carl (Land fällt an Leopold IV. Friedrich von Anhalt-Dessau)

Fürstentum Anhalt-Köthen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Siegfried I. († 1298) war Sohn von Heinrich I. von Anhalt und erhielt Köthen.Heinrich (* 1778; † 1847) war der letzter Herzog von Anhalt-Köthen. Das Land fiel an die Linien Anhalt-Bernburg (von Anhalt-Dessau verwaltet) und Anhalt-Dessau. Auf eine Teilung wurde in Hinblick auf das absehbare Erlöschen der Anhalt-Bernburger Linie und den dann eintretenden Erbfall an Anhalt-Dessau verzichtet.Die Regenten von Anhalt-Köthen:- 1252–1298 Siegfried I. (* um 1230; † nach dem 25. März 1298), Fürst

- 1298–1316 Albrecht I. († 1316)

- 1316–1362 Albrecht II. († 1362)

- 1316–1368 Waldemar I.

- 1368–1370 Waldemar II.

- 1370–1382 Johann II.

- 1382–1392 Waldemar III.

- 1382–1396 Siegmund I.

- 1382–1423 Albrecht III.

- 1423–1471 Waldemar IV.

- 1423–1436 Adolf I.

- 1423–1475 Albrecht IV.

- 1475–1500 Philipp I.

- 1475–1508 Magnus I.

- 1475–1508 Adolf II. von Anhalt-Köthen

- 1508–1509 Georg II. (* 1454; † 1509)

- 1508–1562 Wolfgang I. (* 1492; † 1566)

- 1562–1563 Bernhard VII. (* 1540; † 1570)

- 1562–1586 Joachim II. Ernst (* 1536; † 1586), 1570 Vereinigung ganz Anhalts durch Erbfälle, 1603 Teilung in Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Köthen und Anhalt-Zerbst

- 1606–1650 Ludwig I. (* 1579; † 1650)

- 1650–1653 vormundschaftlich August von Anhalt-Plötzkau für seinen Neffen Wilhelm Ludwig

- 1653–1659 vormundschaftlich Leberecht und Emanuel von Anhalt-Plötzkau für ihren Cousin Wilhelm Ludwig

- 1650–1665 Wilhelm Ludwig (* 1638; † 1665), Sohn von Ludwig I. Die Linie Anhalt-Köthen erlosch, die Linie Anhalt-Plötzkau erbte den Köthener Thron.

- 1665–1669 Leberecht (* 1622; † 1669)

- 1665–1670 Emanuel (* 1631; † 1670), Mitregent seines Bruders Leberecht

- 1670–1690 vormundschaftlich Anna Eleonore zu Stolberg-Wernigerode für ihren Sohn Emanuel Lebrecht

- 1671–1704 Emanuel Lebrecht (* 1671; † 1704), Sohn von Emanuel

- 1704–1715 vormundschaftlich Gisela Agnes von Rath für ihren Sohn Leopold.

- 1704–1728 Leopold (* 1694; † 1728), Sohn von Emanuel Lebrecht

- 1728–1755 August Ludwig (* 1697; † 1755), Bruder

- 1755–1789 Karl Georg Lebrecht (* 1730; † 1789)

- 1789–1812 August Christian Friedrich (* 1769; † 1812), seit 1806 Herzog

- 1812–1817 vormundschaftlich Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau für Ludwig August Friedrich Emil

- 1817–1818 vormundschaftlich Leopold IV. Friedrich von Anhalt-Dessau für Ludwig August Friedrich Emil

- 1812–1818 Ludwig August Friedrich Emil (* 1802; † 1818), Sohn von Ludwig von Anhalt-Köthen. Die Linie Anhalt-Köthen-Plötzkau erlosch. Die Nebenlinie Anhalt-Köthen-Pleß erbte.

- 1818–1830 Friedrich Ferdinand

- 1830–1847 Heinrich (* 1778; † 1847), Bruder Friedrich Ferdinands

Land fällt an die Linien Anhalt-Bernburg (von Anhalt-Dessau verwaltet) und Anhalt-Dessau. Auf eine Teilung wird in Hinblick auf das absehbare Erlöschen der Anhalt-Bernburger Linie und den dann eintretenden Erbfall an Anhalt-Dessau verzichtet.Fürstentum Anhalt-Dessau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Das Fürstentum Anhalt-Dessau existierte ab 1396 und wurde als Territorium 1863 Teil des Herzogtums Anhalt.Johann Georg I. von Anhalt-Dessau (* 1567; † 1618), Sohn von Joachim Ernst von Anhalt, übernahm von 1586 bis 1606 die Alleinregierung, da seine Brüder noch minderjährig waren. Die Erbteilung wurde in einem Vertrag 1603 niedergeschrieben und drei Jahre später realisiert. Das Fürstentum wurde in Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Zerbst und Anhalt-Köthen geteilt, wobei Johann Georg I. Anhalt-Dessau und das Seniorat erhielt. Er starb unmittelbar vor Beginn des Dreißigjährigen Kriegs.Leopold I., genannt „Der Alte Dessauer“ (* 1676; † 1747) war preußischer Heeresreformer und Generalfeldmarschall. Seine Hauptleistung stellte die Reform der preußischen Truppen dar, vor allem der Infanterie. Sein Regiment wurde zum Modell für die ganze preußische Armee.Die Regenten von Anhalt-Dessau:

vor 1396 gemeinsam mit Köthen und Zerbst regiert (siehe oben, Anhalt-Köthen)- 1382–1405 Sigismund I.

- 1405–1417 Waldemar V., Mitregent seines Bruders Georg I.

- 1405–1448 Sigismund II., Mitregent seines Bruders Georg I.

- 1405–1448 Albrecht VI., Mitregent seines Bruders Georg I.

- 1405–1474 Georg I. (* ca. 1390; † 1474), Teilung des Gebiets in Anhalt-Dessau und Anhalt-Köthen

- 1474–1487 Sigismund III. (* 1456; † 1487), Mitregent

- 1474–1509 Georg II. (* 1454; † 1509), Mitregent

- 1474–1510 Rudolf IV. (* um 1466; † 1510), Mitregent

- 1474–1516 Ernst (* 1454; † 1516), 1544 Teilung des Gebiets in Anhalt-Plötzkau, Anhalt-Dessau und Anhalt-Zerbst

- 1509–1561 Joachim (* 1509; † 1561)

- 1516–1551 Johann IV. (* 1504; † 1551), Mitregent

- 1530–1553 Georg III., der Gottselige, Mitregent

- 1561–1586 Joachim Ernst von Anhalt (* 1536; † 1586), 1570 Vereinigung ganz Anhalts durch Erbfälle

- 1586–1618 Johann Georg I. (* 1567; † 1618), 1606 (Vertrag 1603) Teilung des Gebietes in Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Köthen, Anhalt-Plötzkau und Anhalt-Zerbst

- 1618–1660 Johann Kasimir (* 1596; † 1660)

- 1660–1693 Johann Georg II. (* 1627; † 1693)

- 1693–1698 vormundschaftlich Henriette Katharina, Witwe von Johann Georg II., für ihren Sohn Leopold I.

- 1693–1747 Leopold I., der Alte Dessauer, Sohn von Johann Georg II.

- 1747–1751 Leopold II. (* 1700; † 1751)

- 1751–1758 vormundschaftlich Dietrich für seinen Neffen Leopold III.

- 1751–1817 Leopold III. Friedrich Franz, Vater Franz, Sohn von Leopold II.

- 1817–1863 Leopold IV. Friedrich (* 1794; † 1871)

Fürstentum Anhalt-Zerbst[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Zerbster Linie wurde 1793 nicht mehr weitergeführt und der Besitz fiel 1797 an die anderen Brüder. Die Köthensche Linie endete 1847 und Cöthen wurde 1853 mit Dessau vereinigt. Nachdem ebenfalls die Bernburger Linie 1863 ausstarb, wurde unter Leopold IV. Friedrich († 1871) das Herzogtum Anhalt gebildet.Die Regenten von Anhalt-Zerbst:

vor 1396 gemeinsam mit Köthen und Dessau regiert (siehe oben, Anhalt-Köthen)- 1396–1405 Siegmund I.

- 1405–1474 Georg I. (* um 1390; † 1474)

- 1480–1508 Adolf

- 1544–1551 Johann IV. (* 1504; † 1551), 1544 Teilung des Gebiets in Anhalt-Plötzkau, Anhalt-Dessau und Anhalt-Zerbst

- 1551–1561 Karl (* 1534; † 1561)

- 1565–1570 Bernhard VII. (* 1540; † 1570), Mitregent

- 1561–1586 Joachim Ernst (* 1536; † 1586), 1570 Vereinigung ganz Anhalts durch Erbfälle, 1603 Teilung in Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Köthen, Anhalt-Plötzkau und Anhalt-Zerbst

- 1603–1621 Rudolf I. (* 1576; † 1621), 1603 Teilung des Gebietes in Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg, Anhalt-Köthen, Anhalt-Plötzkau und Anhalt-Zerbst

- 1621–1642 vormundschaftlich August von Anhalt-Plötzkau für seinen Neffen Johann VI.

- 1621–1667 Johann VI. (* 1621; † 1667), Sohn von Rudolf I.

- 1667–1674 vormundschaftlich Sophie Auguste von Schleswig-Holstein-Gottorf für ihren Sohn Karl Wilhelm

- 1667–1718 Karl Wilhelm (* 1652; † 1718), Sohn von Johann VI.

- 1667–1704 Johann Ludwig I. (* 1656; † 1704), Mitregent

- 1718–1742 Johann August (* 1677; † 1742)

- 1742–1747 Christian August (* 1690; † 1747)

- 1742–1746 Johann Ludwig II. (* 1688; † 1746), Mitregent

- 1747–1752 vormundschaftlich Johanna Elisabeth von Holstein-Gottorf für ihren Sohn Friedrich August, den jüngeren Bruder von Katharina der Großen

- 1747–1793 Friedrich August (* 1734; † 1793), Sohn von Christian August. Das Land wurde aufgeteilt auf Anhalt-Dessau, Anhalt-Köthen und Anhalt-Bernburg.

- 1793–1796 Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst (* 1729; † 1796), auch Katharina die Große, Tochter von Christian August

Herzogtum Anhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Zerbster Linie wurde 1793 nicht mehr weitergeführt, und der Besitz fiel 1797 an die anderen Brüder. Die Köthensche Linie endete 1847, und Cöthen wurde 1853 mit Dessau vereinigt. Als 1863 auch die Bernburger Linie ausstarb, wurde unter Herzog Leopold IV. Friedrich († 1871) das Herzogtum Anhalt gebildet.Nach dem Erlöschen der Linien in Köthen (1847) und Bernburg (1863) fielen deren Territorien an die Linie Anhalt-Dessau und wurden 1863 zu einem Herzogtum Anhaltvereinigt. Im Bundesbeschluß vom 14. Juni 1866 stimmte das Herzogtum Anhalt mit Preußen, trat 1867 dem Norddeutschen Bund und 1871 dem Deutschen Reich bei. Das Herzogtum existierte bis zur Novemberrevolution im Jahr 1918 und wurde danach zum Freistaat Anhalt. Prinzregent Aribert von Anhalt erklärte stellvertretend für den minderjährigen Herzog Joachim Ernst für die Askanier den Thronverzicht.Die Regenten von Anhalt:

Nach dem Erlöschen der Linien in Köthen (1847) und Bernburg (1863) fielen deren Territorien an die Linie Anhalt-Dessau und wurden 1863 zu einem Herzogtum Anhalt vereinigt.- 1863–1871 Leopold IV.

- 1871–1904 Friedrich I.

- 1904–1918 Friedrich II.

- 1918 Eduard

- 1918 Joachim Ernst

Katharina die Große[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die bekannteste und historisch bedeutendste Vertreterin der Askanier in der Neuzeit war Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg (* 1729; † 1796), deren Vater in preußischen Diensten stand. 1745 wurde sie mit Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf verheiratet, dem zukünftigen russischen Zaren Peter III., und nahm zu diesem Anlass den russisch-orthodoxen Glauben mit dem Namen Jekaterina Alexejewna an. Nachdem sie 1762 die Entmachtung ihres Ehemannes betrieben hatte, der dabei ermordet wurde, übernahm sie als Zarin Katharina II. die Alleinherrschaft in Russland, das sie 34 Jahre lang regierte.Das Haus Anhalt seit dem Ende der Monarchie[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Seit dem Unfalltod seines älteren Bruders Friedrich im Jahr 1963 ist Eduard Prinz von Anhalt (* 1941) das Oberhaupt des Hauses Anhalt. Beide wurden als Söhne des letzten Herzogs von Anhalt, Joachim Ernst († 1947) geboren.Eduard von Anhalt und seine drei Töchter sind die einzigen legitimen Abkömmlinge der Askanier im agnatischen Stamm. Andere Namensträger sind hingegen weder Abkömmlinge noch Angehörige des askanischen Hauses Anhalt, da sie ihre Namen durch eine Adoption auf kommerzieller Basis und durch zahlreiche anschließende Weiteradoptionen erhalten haben.[9] In diesem Zusammenhang ist vor allem Frédéric Prinz von Anhalt zu nennen.Da Eduard von Anhalt der letzte männliche Askanier ist, wird die Familie nach seinem Ableben als im Mannesstamm erloschen gelten. Im Januar 2010 aktualisierte Prinz von Anhalt als Chef des Hauses das Hausgesetz und führte die gleichberechtigte weibliche Erbfolge ein. Somit ist seine älteste Tochter, Julia Katharina, Erbin des Hauses Anhalt-Askanien. Eduard Prinz von Anhalt war das erste Oberhaupt eines vormals regierenden deutschen Adelshauses, das auch die weibliche Erbfolge zuließ. [10]Es existieren mit den Grafen von Westarp und von Waldersee noch zwei morganatische Linien des Geschlechts, die aus illegitimen Verbindungen zweier Fürsten von Anhalt hervorgegangen sind.Wappen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bauwerke der Askanier[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bekannte Familienmitglieder[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Albrecht der Bär (* um 1100; † 18. November 1170)

Gründer der Mark Brandenburg

Otto IV. mit dem Pfeil (* um 1238; † 27. November 1308/1309)

Markgraf von Brandenburg, Minnesänger

Rudolf I. von Sachsen-Wittenberg (* um 1284; † 12. März 1356)

Herzog von Sachsen-Wittenberg, 1355 als erster Herzog von Sachsen mit der erblichen Kurwürde ausgestattet

Ludwig I. von Anhalt-Köthen (* 17. Juni 1579; † 7. Januar 1650)

Fürst von Anhalt-Köthen, Gründer der Fruchtbringenden GesellschaftLeopold I. von Anhalt-Dessau (* 3. Juli 1676; † 7. April 1747)

Fürst von Anhalt-Dessau, preußischer Feldmarschall ("der alte Dessauer")

Katharina II., "die Große" (* 2. Mai 1729; † 17. November 1796)

Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg, Zarin von RusslandLeopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau (* 10. August 1740; † 9. August 1817)

Fürst und Herzog von Anhalt-Dessau, Gründer des Wörlitzer ParksRegentenaufzählungen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Askanische Markgrafen von Brandenburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Name Regierungszeit Verwandtschaft Albrecht I. der Bär 1134/1157–1170 Otto I. 1170–1184 Sohn des Vorgängers Otto II. der Freigiebige 1184–1205 Sohn des Vorgängers Albrecht II. 1205–1220 Bruder des Vorgängers Johann I.

Otto III. der Fromme1220–1266

1220–1267Söhne des Vorgängers Johann II.

Otto IV. mit dem Pfeil

Konrad I.

Heinrich I. ohne Land1266–1281

1266–1308

1266–1304

1266–1318Söhne von Johann I. Johann III. der Prager

Otto V. der Lange

Albrecht III.

Otto VI. der Kleine1267–1268

1267–1298

1267–1300

1267–1303Söhne von Otto III. Konrad II. 1281–1319 Sohn von Johann II. Hermann 1298–1308 Sohn von Otto V. Johann IV.

Waldemar1304–1305

1304–1319Söhne von Konrad I. Johann V. 1308–1317 Sohn von Hermann Heinrich II. das Kind 1318–1320 Sohn von Heinrich I. Die Mark Brandenburg wird 1323 an das Geschlecht der Wittelsbacher zu Lehen gegeben. Askanische Grafen von Weimar-Orlamünde[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Name Regierungszeit Verwandtschaft Albrecht I. der Bär 1140–1170 Hermann I. 1170–1176 Sohn des Vorgängers Siegfried III. 1176–1206 Sohn des Vorgängers Albrecht II.

Hermann II.1206–1245

1206–1247Söhne des Vorgängers Hermann III.

Otto III. der Gewaltige1247–1283

1247–1285Söhne von Hermann II. Hermann IV.

Otto IV. der Reiche1285–1319

1285–1318Söhne von Otto III. Otto VI. 1318–1340 Sohn von Otto IV. Friedrich I.

Otto V.

Hermann VI.1319–1365

1319–1335

1319–1373Söhne von Hermann IV. Friedrich I. 1340–1365 Sohn von Otto VI. Askanische Herzöge von Sachsen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Name Regierungszeit Verwandtschaft Albrecht der Bär 1138–1143 Das alte Stammesherzogtum Sachsen wurde 1143 an Heinrich dem Löwen (Welfe) übertragen. Nachdem dieser 1180 abgesetzt und die territoriale Integrität Sachsens aufgelöst worden war erhielten die Askanier die östlichen Landesteile einschließlich der sächsischen Herzogswürde verliehen. Bernhard III. (I.) 1180–1212 Sohn Albrechts des Bären Albrecht I. 1212–1260 Sohn des Vorgängers Linie Sachsen-Lauenburg

(Herzöge von Sachsen)Linie Sachsen-Wittenberg

(Herzöge und ab 1355 Kurfürsten von Sachsen)Johann I. 1260–1282 Sohn von Albrecht I. Albrecht II. 1260–1298 Sohn von Albrecht I. Johann II.

Albrecht III.

Erich I.1282–1321

1282–1308

1282–1361Söhne des Vorgängers Rudolf I. 1298–1356 Sohn des Vorgängers Albrecht IV. 1321–1343 Sohn von Johann II. Rudolf II. 1356–1370 Sohn des Vorgängers Johann III. 1343–1356 Sohn des Vorgängers Wenzel I. 1370–1388 Bruder des Vorgängers Albrecht V. 1356–1370 Bruder des Vorgängers Rudolf III. 1388–1419 Sohn des Vorgängers Erich II. 1361–1368 Sohn von Erich I. Albrecht III. 1419–1422 Bruder des Vorgängers Erich IV. 1368–1412 Sohn des Vorgängers Nach dem Tod Albrechts III. und damit dem Aussterben der Wittenberger Askanier im Mannesstamme wird am 6. Januar 1423 Sachsen-Wittenberg samt seiner Herzogs- und Kurwürde von König Sigismund an Friedrich den Streitbaren, Markgraf von Meißen, aus dem Geschlecht der Wettiner verliehen, aufgrund dessen Engagements in Reichsangelegenheiten beim Kampf gegen die böhmischen Hussiten. Erich III. 1370–1401 Sohn von Albrecht V. Erich V. 1412–1436 Sohn von Erich IV. Bernhard II. 1436–1463 Bruder des Vorgängers Johann IV. 1463–1507 Sohn des Vorgängers Magnus I. 1507–1543 Sohn des Vorgängers Franz I. 1543–1581 Sohn des Vorgängers Magnus II. 1581–1603 Sohn des Vorgängers Franz II. 1603–1619 Bruder des Vorgängers August 1619–1656 Sohn des Vorgängers Julius Heinrich 1656–1665 Bruder des Vorgängers Franz Erdmann 1665–1666 Sohn des Vorgängers Julius Franz 1666–1689 Bruder des Vorgängers Das Herzogtum Sachsen-Lauenburg fällt an das Geschlecht der Welfen. Askanische Fürsten von Lüneburg[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Herrschaft Name 1370–1385 Albrecht von Sachsen-Wittenberg

(erbte von seinem Großvater mütterlicherseits Wilhelm II. (Braunschweig-Lüneburg), regierte zusammen mit seinem Onkel Wenzel)1370–1388 Wenzel I. von Sachsen-Wittenberg (auch: Kurfürst) im Jahr 1388 erbten Albrechts Stiefsöhne aus dem Welfenhause Askanische Fürsten und Herzöge zu Anhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Herrschaft Name 1160–1170 Albrecht I. (auch: Albrecht der Bär) 1170–1212 Bernhard III. von Sachsen 1212–1252 Heinrich I. von Anhalt Teilung des Gebietes in Anhalt-Aschersleben, Anhalt-Bernburg und Anhalt-Köthen Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- 1707–1727 Lebrecht (* 1669; † 1727)

- 1727–1772 Viktor I. Amadeus Adolf (* 1693; † 1772)

- 1772–1806 Karl Ludwig (* 1723; † 1806)

- 1806–1812 Viktor II. Karl Friedrich (* 1767; † 1812)

Anhalt-Harzgerode[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Anhalt-Plötzkau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- 1544–1553 Georg III., der Gottselige. Das Land fällt wieder an Anhalt-Zerbst.

- 1611–1653 August (* 1575; † 1653), durch Ausgliederung von Anhalt-Bernburg

- 1653–1654 vormundschaftlich Leberecht und Emanuel für ihren Bruder Ernst Gottlieb

- 1653–1654 Ernst Gottlieb (* 1620; † 1654), Sohn von August

- 1654–1665 Leberecht (* 1622; † 1669) und Emanuel (* 1631; † 1670) gemeinschaftlich (Übernahme von Anhalt-Köthen; Anhalt-Plötzkau geht an Anhalt-Bernburg zurück)

Anhalt-Köthen-Pless[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- 1755–1797 Friedrich Erdmann (* 1731; † 1797)

- 1797–1818 Ferdinand Friedrich (* 1769; † 1830), Name etc.?

- 1818–1830 Heinrich (* 1778; † 1847)

- 1830–1841 Ludwig (* 1783; † 1841), Land an Heinrich, Hz. v. Anhalt-Köthen zurück

- 1841–1847 Heinrich (* 1778; † 1847).

(der Besitz fällt als Allodialerbe an den Neffen Graf Hans Heinrich X. von Hochberg-Fürstenstein)Senioren und Chefs[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Senioren des Hauses Anhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Senioren führten laut Teilungsvertrag von 1603 die Gesamtangelegenheiten des anhaltinischen Hauses.- 1603–1618 Johann Georg I. von Dessau, (* 1567; † 1618), Fürst

- 1618–1630 Christian I. von Bernburg (* 1568; † 1630)

- 1630–1653 August von Plötzkau (* 1575; † 1653)

- 1653–1660 Johann Kasimir von Dessau (* 1596; † 1660)

- 1660–1670 Friedrich von Harzgerode (* 1613; † 1670)

- 1670–1693 Johann Georg II. von Dessau (* 1627; † 1693)

- 1693–1718 Victor I. Amadeus von Bernburg (* 1634; † 1718)

- 1718 Karl Wilhelm von Zerbst (* 1652; † 1718)

- 1718–1721 Karl Friedrich von Bernburg (* 1668; † 1721)

- 1721–1747 Leopold von Dessau, gen. „Der Alte Dessauer“

- 1747–1755 August Ludwig von Köthen (* 1697; † 1755)

- 1755–1765 Viktor II. Friedrich von Bernburg (* 1700; † 1765)

- 1765–1789 Karl Georg Lebrecht von Köthen (* 1730; † 1789)

- 1789–1796 Friedrich Albrecht von Bernburg (* 1735; † 1796)

- 1796–1817 Leopold III. Friedrich Franz von Dessau (* 1740; † 1817)

- 1817–1834 Alexius Friedrich Christian von Bernburg (* 1767; † 1834), ab jetzt Herzoge

- 1834–1847 Heinrich von Köthen (* 1778; † 1847)

- 1847–1863 Leopold Friedrich von Dessau (* 1794; † 1871)

Chefs des Hauses Anhalt[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- 1918–1947 Joachim Ernst (* 1901; † 1947)

- 1947–1963 Leopold Friedrich Franz (* 1938; † 1963)

- seit 1963 Julius Eduard (* 1941)

Askanische Äbtissinnen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Stift Gernrode[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- 1044–1046 Hazecha von Ballenstedt

- 1221–1244 Sophia von Anhalt († 1244)

- 1267–1296 Mathilde I. von Braunschweig

- 1348–1374 Adelheid III. von Anhalt

- 1445–1463 Mechthild II. von Anhalt (* 1392; † 1463)

- 1469–1504 Scholastica von Anhalt (* 1451; † 1504)

- 1565–1569 Elisabeth III. von Anhalt

- 1570–1577 Anna Maria von Anhalt (* 1561; † 1605)

- 1578–1581 Agnes Hedwig von Anhalt (* 1573; † 1616)

- 1586–1593 Dorothea Maria von Anhalt (* 1574; † 1617)

- 1593–1610 Sophia Elisabeth von Anhalt

Stift Gandersheim[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- 1485–1504 Agnes III. von Anhalt (* 1445; † 1504)

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Literatur[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Lorenz Friedrich Beck: Herrschaft und Territorium der Herzöge von Sachsen-Wittenberg (1212–1422). (= Bibliothek der Brandenburgischen und Preußischen Geschichte, Band 6), Potsdam 2000.

- Werner Freitag, Michael Hecht (Hrsg.): Die Fürsten von Anhalt. Herrschaftssymbolik, dynastische Vernunft und politische Konzepte in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Halle (Saale) 2009, ISBN 978-3-89812-199-6.

- Michael Hecht: Die Erfindung der Askanier. Dynastische Erinnerungsstiftung der Fürsten von Anhalt an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, In: Zeitschrift für historische Forschung Band 33 (2006), S. 1–32

- Gerd Heinrich: Askanier. In: Lexikon des Mittelalters (LexMA). Band 1, Artemis & Winkler, München/Zürich 1980, ISBN 3-7608-8901-8, Sp. 1109–1112.

- Jörg Meyn: Vom spätmittelalterlichen Gebietsherzogtum zum frühneuzeitlichen „Territorialstaat“. Das askanische Herzogtum Sachsen 1180–1543. (= Schriftenreihe der Stiftung Herzogtum Lauenburg, Band 20), Hamburg 1995.

- Lutz Partenheimer: Albrecht der Bär. Gründer der Mark Brandenburg und des Fürstentums Anhalt. 2. Auflage, Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2003, ISBN 3-412-16302-3,

- Lutz Partenheimer: Die frühen Askanier und die Entstehung Anhalts. In: 800 Jahre Anhalt. Geschichte, Kultur, Perspektiven (Stekos historische Bibliothek 2). Herausgegeben vom Anhaltischen Heimatbund, Dößel 2012, S. 153–173.

- Ralf Regener: Der Sturz der Askanier 1918 in Anhalt. Bedingungen, Verlauf und Nachwirkungen des Untergangs einer kleinstaatlichen deutschen Monarchie. Dessau-Roßlau 2013.

- Mathias Tullner: Geschichte Sachsen-Anhalts. Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-57286-9.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Commons: Askanier – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Askanier – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien Wiktionary: Askanier – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen

Wiktionary: Askanier – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen- Offizielle Webpräsenz des Hauses Anhalt

- Bruderschaft der Askanier e.V. – Eduard Prinz von Anhalt

- Askanier Akademie der Wissenschaften Göttingen

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ CDA, Teil II, Nr. 9

- ↑ CDA, Teil III, Nr. 406

- ↑ Monumenta Germaniae Historica (MGH) DD K II, Nr. 234, S. 319. Kaiser Konrad II. errichtete einen Markt in Kölbigk den er an seine Frau Gisela verlieh.

- ↑ Annalista Saxo, hrsg. von Georg Heinrich Pertz in: MGH SS 6 (1844), S. 678

- ↑ Annalista Saxo, hrsg. von Georg Heinrich Pertz in: MGH SS 6 (1844), S. 676

- ↑ Annalista Saxo, hrsg. von Georg Heinrich Pertz in: MGH SS 6 (1844), S. 744

- ↑ Codex diplomaticus Anhaltinus (CDA), Teil I, Nr. 337. Neben dem Titel „Graf von Aschersleben“ ist auch der Titel „Graf von Anhalt“ erstmals für Albrecht den Bären verbürgt.

- ↑ Albrecht der Bär nannte sich selbst erstmals in einer am 3. Oktober 1157 ausgestellten Urkunde als „Markgraf von Brandenburg“ (Adelbertus dei gratia marchio in Brandenborch). CDA, Teil I, Nr. 436

- ↑ Die erste dieser Kettenadoptionen geht auf Joachim Ernsts Schwester, Prinzessin Marie Auguste von Anhalt, zurück.

- ↑ Julius Eduard Prinz von Anhalt: Aktualisierung des Hausgesetzes der Familie Anhalt-Askanien. Berlin, 1. Januar 2010. [1]

tlichen deutschen Monarchie. Dessau-Roßlau 2013. - Mathias Tullner: Geschichte Sachsen-Anhalts. Beck, München 2008, ISBN 978-3-406-57286-9.

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- Offizielle Webpräsenz des Hauses Anhalt

- Bruderschaft der Askanier e.V. – Eduard Prinz von Anhalt

- Askanier Akademie der Wissenschaften Göttingen

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

- ↑ CDA, Teil II, Nr. 9

- ↑ CDA, Teil III, Nr. 406

- ↑ Monumenta Germaniae Historica (MGH) DD K II, Nr. 234, S. 319. Kaiser Konrad II. errichtete einen Markt in Kölbigk den er an seine Frau Gisela verlieh.

- ↑ Annalista Saxo, hrsg. von Georg Heinrich Pertz in: MGH SS 6 (1844), S. 678

- ↑ Annalista Saxo, hrsg. von Georg Heinrich Pertz in: MGH SS 6 (1844), S. 676

- ↑ Annalista Saxo, hrsg. von Georg Heinrich Pertz in: MGH SS 6 (1844), S. 744

- ↑ Codex diplomaticus Anhaltinus (CDA), Teil I, Nr. 337. Neben dem Titel „Graf von Aschersleben“ ist auch der Titel „Graf von Anhalt“ erstmals für Albrecht den Bären verbürgt.